微博登录

舍勒完成了大发现了吗?他达到自己的目的了吗?似乎是,似乎又不是。火焰的秘密,对他来说仍然是个谜。

这完全是燃素学说的罪过,因为舍勒是一个燃素学说的笃信者,他每一次实验之后,总要尽量思考燃素发生了什么样的变化。他发现了“火焰空气”之后,是这样解释的:“火焰空气”对燃素有着极大的兴趣,它时刻准备着夺取任何一种易燃物质中的燃素,这些易燃物都那么乐意且迅速在“火焰空气”中燃烧,就是这个道理。

而“无用空气”呢?舍勒说,它不喜欢和燃素结合,因此无论什么火,到这种空气中都要熄灭。

这似乎合乎情理,但是仍然存在一个巨大的谜团。舍勒曾经不止一次在试验中观察到,燃烧后,“火焰空气”会从密闭的容器中消失。那么它到底去向哪里呢?

舍勒只好这样解释:燃素和“火焰空气”化合以后,形成了一种看不见的化合物,这种物质可以悄悄渗过玻璃,就像水透过筛子一样。

可惜啊!舍勒竟然会有这么荒诞的想法,童话中的幽灵就这样在化学界出现了吗?就这样,舍勒在“火焰空气”的发现中达到了他人生的巅峰,却无法攀登并触及更高的山峰。

【舍勒没有完成的工作将由拉瓦锡来完成!】

舍勒“火焰空气”的发现在1772年,他将他的实验结果写成一本书《火与空气》,于1775年出版。但是我们的老熟人:普利斯特里神父在1774年也发现了氧气,并很快发表了他的发现,原来他是用加热氧化汞的方法制得了氧气。所以我们认为他们两人是各自独立发现氧气的。

我们可爱的普神父在氢和氧的发现中都留下了英名,却也没有攀上最高峰,和舍勒一样,牵绊他的也是燃素理论。

【普利斯特里和他研究氧气的仪器。】

1774年10月,普利斯特里访问巴黎,他和法国科学家拉瓦锡见了面,在为时不长的会面中,他向拉瓦锡提到了他的发现:加热氧化汞之后得到一种气体,蜡烛在其中燃烧的会很亮。拉瓦锡回到实验室,根据这么点模糊的暗示,重复了普利斯特里的实验,并进而有了更大的发现。

拉瓦锡之所以能够更进一步,是因为他不是一个人在战斗,他在工作中有一个重要的“盟友”。

舍勒和普利斯特里也有这样的“盟友”,可是他们既不经常请教它,也不重视它的劝告。

拉瓦锡的盟友就是天平!

【这三个人都很优秀,但是拉瓦锡笑到了最后,因为他将定量分析引入了化学!】

在每次实验前后,拉瓦锡都要把那就要进行化学变化的物质,全部仔细称一称,试验终了以后,再称一称。

和舍勒一样,拉瓦锡也在密闭的烧瓶中燃烧黄磷,也曾遇到同样的哑谜:那五分之一的空气在燃烧中消失到哪儿去了?舍勒选择了幽灵,而拉瓦锡跟随了天平。他在磷块燃烧之前称过一次,磷烧完了,又把烧瓶中剩下的干磷酸称了一次。那么问题来了,哪一个更重呢?

舍勒和普利斯特里都不看天平,异口同声的说:“当然是磷重,因为磷在燃烧中失去了燃素。退一万步来说,就算燃素没有重量吧,磷也应该和干磷酸一样重。”

可是事实不是这样,天平告诉我们,燃烧后沉积在瓶壁上的白霜比燃烧前的磷更重。

拉瓦锡没有跟随幽灵,而是坚定不移相信他的“盟友”,这才是科学精神。科学的实验,可以在任何地方重复,不管你是男是女,也不管你是爱因斯坦还是穷困屌丝,也不管你在热带雨林还是撒哈拉沙漠,只要初始条件相同,你们的实验结果都是一样的,绝不会出现神话传说、宗教故事里面偏袒一方的神迹。

拉瓦锡说:“磷酸的多余重量就是来源于空气,大家认为烧瓶中失踪了的那一部分空气,其实并没有逃出瓶外,它只是在燃烧中和磷化合了,干磷酸就是这一化合物的产物。”

【天平是不会说谎的,金属的氧化也是一样。】

“火焰空气”的神秘失踪就这样毫不费事的讲明白了!其他 “神秘事件”的打破也就不成问题。

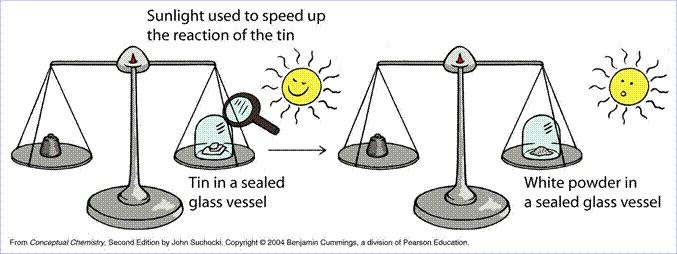

拉瓦锡用锡做过类似的实验,锡末燃烧之后变成了酥松的锈粉,他事先称了容器里的锡和空气的重量,燃烧后又称了锈粉和剩下的空气,果然,锈粉增加的重量恰恰等于空气失去的重量。

拉瓦锡又在密闭容器中燃烧了纯净的木炭,木炭燃烧完,容器中似乎没剩下什么。可是天平精准的告诉他,容器里的空气变重了,而且空气增加的重量正好等于烧掉木炭的重量。所以,木炭并不是消失了,而是跟“火焰空气”一起生成了一种新的物质,现在我们知道这就是二氧化碳。

的确,我们必须相信,物质不会凭空而出现,也不会凭空消失,这就是伟大的“物质不灭定律”,它从罗蒙诺索夫那里生根,在拉瓦锡的天平上发芽了!

【“物质不灭定律”在所有的化学现象中都成立,这是现代化学的基础,拉瓦锡堪称“现代化学之父”!】

当拉瓦锡一开始提出自己的想法,几乎所有的化学家都批评他:“燃素去哪里了?”这里面甚至包括百万富翁卡文迪许,普利斯特里神父,甚至还包括我们可爱的舍勒。

“对不起,我不需要这个假设。”拉瓦锡回答,“我从来没有见过它,我的天平也从来没有告诉我燃素存在过。易燃物质跟火焰空气化合就如同2+2=4一样清楚,至于燃素……真的不知道和这里头有什么关系,不提它倒很清楚,一提起它,反倒没有头绪了。”

这对化学界来说真是一场暴风雨。100年来,化学家们已经习惯于燃素这个幽灵了,现在突然宣布它不存在了,他们怎么也不能接受这个180度的拐弯。几乎所有人从小都熟悉火焰,它总是在毁灭任何事情,磷也好,木炭也好,蜡烛也好,我们都习惯了它们在火焰中毁灭,现在突然告诉你火焰不是在毁灭,而是让易燃物质和火焰空气化合,你能一下子接受吗?

可是,事实究竟还是事实,基于拉瓦锡的解释,一个又一个新的实验出现了,反驳了燃素学说,支持了拉瓦锡的观点。就这样,到了18世纪末,兴盛了一个世纪的燃素学说一去不复返的被赶出了化学的大门。

【拉瓦锡的实验室。】

拉瓦锡发现不同的非金属在氧气中燃烧以后,总是变成酸,比如,碳燃烧后变成碳酸,硫变成硫酸,磷变成磷酸,所以他猜想,氧是一种形成酸的元素,他将氧命名为“酸素”(Oxygen)。当然现在我们知道,这是错误的,无氧酸就不含氧元素,但是“酸素”的名字一直延续到现在。

虽然不是拉瓦锡首先发现氧气,但恩格斯还是称他为“真正发现氧气的人”,而舍勒和普利斯特里被恩圣人称为“当真理碰到鼻尖上的时候还是没有得到真理”。

【拉瓦锡在实验室。】

小测试:

1, 拉瓦锡的盟友是:

A) 质谱仪

B) 回旋加速器

C) 电脑

D)天平

2, 哪一个人没有参与氧气的发现:

A) 舍勒

B) 普利斯特里

C) 卡文迪许

D)拉瓦锡

3, 哪条定律在所有的化学变化中都成立:

A) 摩尔定律

B) 物质不灭定律

C) 二八定律

D)墨菲法则